独立开发2.2:人机协作的vibecoding开发框架

独立开发2.1:Agent智能路由能实现吗 在上面这篇文档中,我们尝试对独立开发2:less intelligence,more structure进行改造升级,将以人为智能路由中心的方案改为塑造一个智能agent作为路由,实现整个系统的升级。

以下是一个正式的项目说明,对应的文档(架构以及agent的prompt)都会放到github仓库,如果想复用也很简单,将文件夹复制下来放到自己的项目根目录下就行。需要agent的可以单独将agent放到对应的模型文件夹,比如.claude,但经过尝试我并不建议全部使用agent智能路由,理由在文章最后说明。

一套人机协作的vibecoding框架

本项目是一套完整、开源的软件开发框架和协作协议。它旨在解决在复杂项目中,人类开发者与大型语言模型(LLM)之间协作的混乱无序问题。

我们的核心目标是:通过将文档作为项目唯一的状态源,将AI Agent角色化、专业化,以及将人类定义为最终的战略决策者,构建一个可交互、可迭代、高度结构化的智能开发系统。

认知基石 (The Cognitive Foundation)

人(操作员):系统的战略家 (The Operator: The Strategist)

在本系统中,人的角色不再是事无巨细的“代码保姆”,而是运筹帷幄的“项目战略家”。

- 定义初始框架:创建项目完整的目录结构和所有核心文档的空文件,为AI团队铺好“战场”。

- 提供战略输入:通过“外部Agent”或手动方式,提供项目最初的战略蓝图,如

prd.md,structure.md等。 - 下达高阶指令:向AI团队下达明确的、面向目标的战略指令,如“规划V1版本”或“开发用户认证功能”。

- 最终审批:对

任务编排Agent提交的行动方案进行审查和批准,确保AI的战术规划符合自己的战略意图。

AI团队:高度协同的专家执行者 (The AI Team: The Executors)

我们摒弃了使用单一、通用AI的混沌模式,转而构建了一个由“总指挥”和“专业工匠”组成的AI团队。

- 任务编排Agent (TOA) - 总指挥:

- 它是整个AI团队的大脑和入口。它从不执行具体任务,只负责理解指令、制定计划、协调团队、监督进程。

- 它的所有智慧都来自于对两个文件的理解:

agents.md(它知道团队里有谁、他们擅长什么)和docs_index.md(它知道项目的所有信息都在哪里)。 - 它拥有一个包含多种预设场景的工作流库,能够根据操作员的指令,智能地选择并执行最合适的行动方案。

- 专业Agents - 工匠团队:

- 这是一个由多个拥有不同角色的AI组成的团队,其成员和职责在

agents.md中定义。 架构师Agent: 技术蓝图的绘制者和维护者。产品经理Agent: 用户需求的守护者。前端/后端工程专家Agent: 高质量代码的实现者。测试人员Agent: 产品质量的捍卫者。项目管理员Agent: 项目知识和历史的记录者。

文档:项目的唯一真实状态源 (The Documents: The Single Source of Truth)

在本系统中,代码只是项目状态的一部分,而完整的、唯一的、可信的真实状态,由Core_documents目录下的所有文档共同定义。

- 万物皆文档: 从需求(

prd.md)、架构(structure.md),到API定义(service.md)、测试用例(Test_instances/),再到每一次的变更历史(history_record/),项目的一切都被显式地、结构化地记录下来。 - 可迭代与可追溯: 这种模式使得项目的任何状态都变得可追溯。我们可以清晰地看到一个功能是如何从一个用户故事,演变为架构设计,再到API和代码,最后被测试用例覆盖,并记录在历史中的。当AI或人类对项目有疑问时,答案就在这些文档里。

工作流程示例:一次功能的完整生命周期

让我们看看当操作员下达“开发用户登录功能”指令后,系统是如何运作的:

- 指令下达: 操作员向TOA agent发出指令。

- 计划与审批:

- TOA解析意图,选择

DEVELOP_FEATURE_WORKFLOW模板。 - 它生成一个多步骤计划,并向操作员汇报:“我将指挥架构师设计API和数据库,然后指挥工程师编码,再由测试人员验证,最后由管理员归档。我对架构师的第一步指令是‘...’。请批准。”

- 执行: 操作员批准后,TOA开始按顺序和依赖关系,依次向

架构师Agent、工程专家Agent、测试人员Agent和项目管理员Agent分发具体的任务指令。 - 状态变更: 每个Agent完成任务后,都会去维护其负责的文档。

service.md被更新了,backend/目录下出现了新代码,Test_instances/下增加了新的测试用例文件,history_record/中也多了一份本次任务的记录。 - 完成: 当

项目管理员Agent完成最后的归档工作并向TOA汇报后,TOA向操作员报告:“用户登录功能已完整上线,所有相关文档均已同步。”

至此,一次高质量、全流程可追溯的功能交付便完成了。

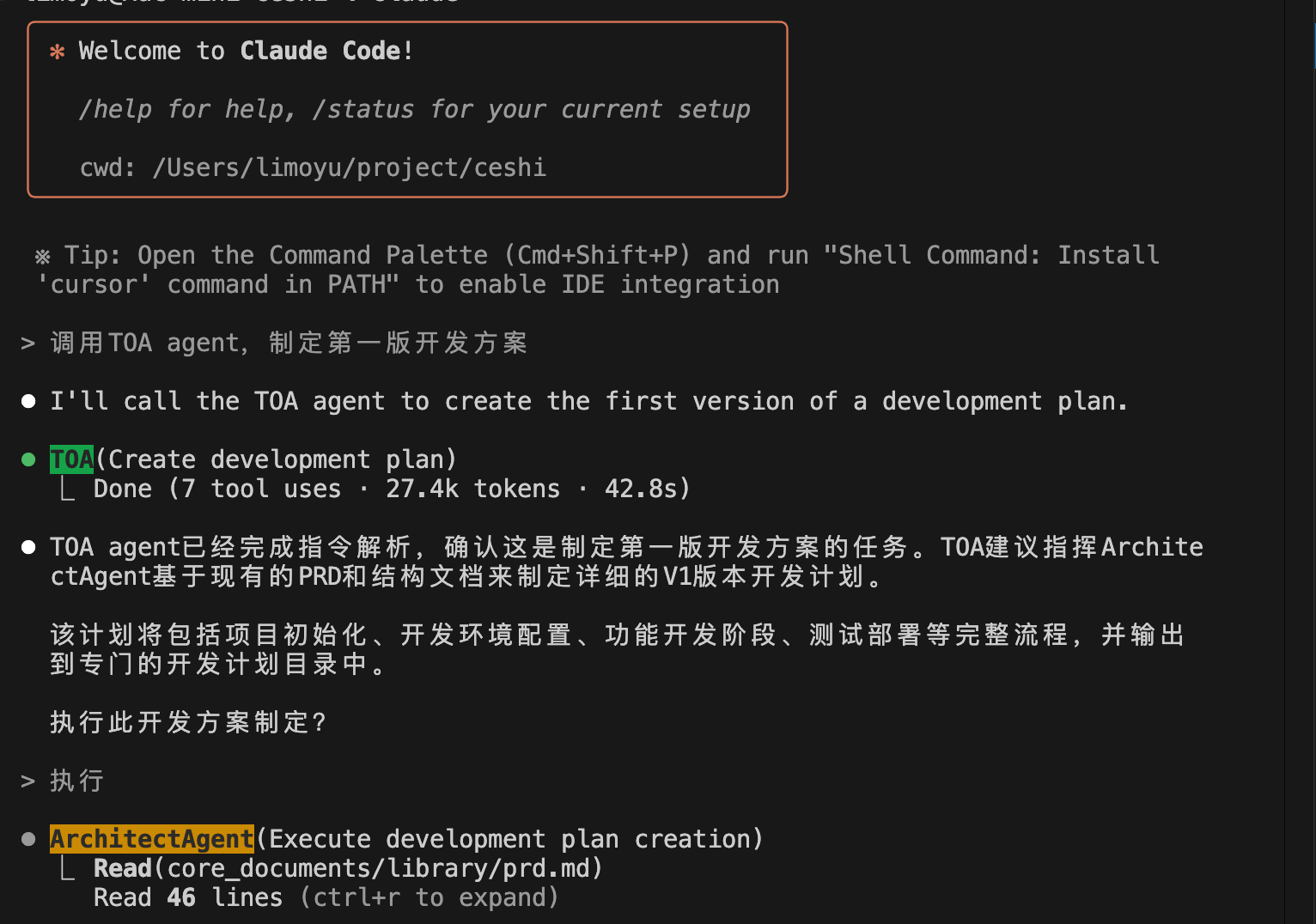

这是一些运营实例:

所有文档架构及Prompt都上传到了Github:https://github.com/weilaidewakaka/vibecoding-operating-system

整个项目迭代历程可以查看:https://www.nonconsensus.me/category/ai-technology/

对这个项目有兴趣的朋友可以去下载看一看,我自己的体验是,在当前的技术条件下,太重的智能路由并不可行,远不如手动执行工作流。主要原因还是subagent无法与主agent共享memory,这导致他们相对于主agent缺失了太多信息,并不“智能”。

强行给subagent注入memory也是可以的,但是又会继续降低运行性能。

但这套架构并不是一无是处,反而有很好的项目管理能力,只是还是要由人来作为智能路由(相当于本架构中的TOA agent)。在执行任务的时候,可以直接将某个agent的prompt拖到对话框,然后让AI以其为执行流程进行任务作业。这样AI既有流程约束又有全局记忆,还会自动管理文档,已经非常高效。

还有一种折中的方式,不要创建TOA这个agent,只把这份prompt当作任务引擎,随时把整个文档丢给AI让它执行,这样AI就是TOA本身了————这样TOA就具有了全局记忆,执行效率能高出很多。所以如果觉得subagent效率太低,不如把所有的agent prompt当作流程控制规则使用,这样每次执行者都是拥有全局记忆的AI本体。

另外,流程规范文档到底是按照元流程来写呢还是按照agent角色来写呢(比如一个架构师的角色会负责数据库更新流程、版本计划制定流程等等)?我觉得按照agent角色比较好,只要文档格式规范,其实浪费不了多少token,反而会让你这套体系拥有更好的扩展性,更“native”,因为最终你还是要指挥一个角色干活,而不是去亲手执行流程。

如你所见,这次智能路由系统的构建并不成功,但也许未来不久,智能路由就能完全实现。

但我还是会把它看成一个性价比的问题,而不是一个技术问题。